吸引力法则的奇妙之处,在于它并非虚无缥缈的玄学,而是藏在日常点滴中的信念与行动的共振。多年来,我始终坚信这份力量,并用它陪伴一双儿女在成长的道路上锚定方向、笃定前行,亲眼见证了梦想从萌芽到绽放的全过程。

对儿子詹江山的培养,是吸引力法则的第一次生动实践。从他幼时起,我便围绕“好好读书”这一核心,为他编织一张充满正向引导的网。我给他讲古人悬梁刺股的坚持,讲当代学者潜心钻研的执着,用一个个鲜活的案例让他明白,读书是通往广阔世界的钥匙。家里的书架从未空过,图书馆的身影时常出现,周末的培训班里,他在知识的海洋中慢慢摸索兴趣的方向。更重要的是,我常带他走进清华、北大的校园——在未名湖畔看晨读的学子,在清华园里感受严谨的学风。那些浸润着书香的场景,像一颗颗种子埋进他心里。

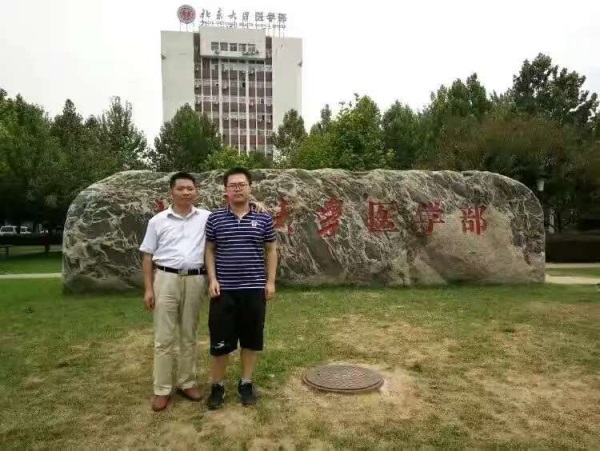

初中时,儿子郑重地说:“我要上北大。”这句誓言并非一时冲动,而是长期正向引导结出的果实。高考放榜那天,当“北京大学”四个字映入眼帘,我知道,那些年的铺垫终于有了回响。如今,博士毕业的他已留在北大工作,从校园里的追梦少年,变成了守护知识殿堂的一份子。而这份成长的轨迹,早在他小学三年级的作文里便初露端倪。那篇发表在《光明日报生活周刊》的《我想成为球》中,他写道:“我想成为乒乓球,让对打中找到快乐;我想成为足球,让踢射中更加勇敢;我想成为篮球,让抢夺中敢争上游;我想成为地球,让人们休养生息幸福自由……”字里行间的蓬勃朝气与远大志向,正是吸引力法则最本真的模样——心之所向,素履以往。

带着这份经验,我在女儿文文的成长中延续着同样的理念。初一那年,她主动喊出“我要上清华”时,我既惊喜又欣慰。这不是父母的强加,而是她在耳濡目染中生出的内生动力。今年暑假,我为她报名了清华北大暑期支教土塘中学的夏令营,本是希望她感受公益的意义,却意外收获了更珍贵的成长。活动中,她不仅认真参与每一堂课,还与万梓宁老师合写了一篇文章,字里行间满是思考的重量。

她在文中写道:“对中华文明的悠久历史和深厚底蕴产生了更加深刻的认识。通过这些多元化、全方位的课程设置,清华、北大等名校的师生不仅为学生们传授了宝贵的知识技能,更重要的是点燃了他们心中对未来的憧憬与梦想,让他们看到了一个更加广阔、充满无限可能的世界,从而激发了他们追求卓越、勇攀高峰的坚定决心。”这段话让我明白,吸引力法则的核心,从来不是单纯的“心想事成”,而是在向往的指引下,主动靠近目标、吸收养分,让梦想在行动中逐渐清晰。

如今,看着女儿为了“清华梦”主动规划学习、积极参与实践,我更加确信:所谓吸引力,不过是信念为帆、行动为桨,让每一份向往都能在现实的土壤里扎根生长。当我们用心为孩子播撒梦想的种子,用陪伴浇灌、用引导施肥,终会等到它们破土而出、长成参天大树的那天。这或许就是吸引力法则最温暖的注解——你向世界传递什么,世界便会回馈你什么;你为梦想付出多少,梦想便会离你多近。(詹冬龙)